Эта статья посвящена памяти нашего земляка, Демидова Евграфа Андреевича, родившегося в деревне Мокиевская Морозовской волости и погибшего 14 мая 1905 г. в русско-японской войне.

У потомков Демидовых сохранилась семейная легенда о том, что во время войны 1904-1905 гг., на корабле «Ослябя» служил их родственник. Чтобы подтвердить это, Антон (внучатый племянник Евграфа Андреевича) весной 2024 года отправился в город Кронштадт в Ставропигиальный Никольский Морской собор.

Собор был заложен по указу Императора Николая II в 1903 году в честь 200-летия Российского флота и освящен в Высочайшем присутствии в 1913 году. В 1929 году собор был закрыт. До закрытия в нем находились памятные плиты со списками погибших моряков. До нашего времени плиты не сохранились. Сейчас в соборе находятся вновь созданные, на которых перечислен старший состав участников морских битв. Родственника Антона в этом списке не было, так как он был матросом.

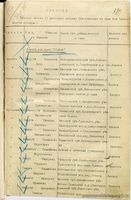

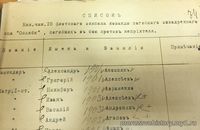

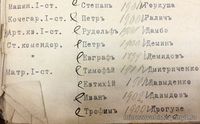

Получить информацию об участниках морских походов можно, обратившись с запросом в архивы, где хранятся реестры со списками участников битв.

В одном из них и был найден Демидов Евграф Андреевич, уроженец Вологодской губернии, Вельского уезда, Морозовской волости, деревни Мокиевской.

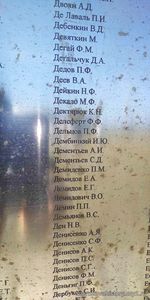

Исследователю удалось узнать, что в 2005 году на 100-летие Цусимского сражения, в Японии на острове Цусима, недалеко от того места, где была битва, установили мемориал с выгравированными фамилиями всех погибших моряков. Но, на представленных в интернет фотографиях, сложно их прочитать, поэтому Антон обратился к сотрудникам музея, к которому прикреплен памятник, с просьбой найти фамилию Демидов на мемориале. Исследователю удалось узнать, что в 2005 году на 100-летие Цусимского сражения, в Японии на острове Цусима, недалеко от того места, где была битва, установили мемориал с выгравированными фамилиями всех погибших моряков. Но, на представленных в интернет фотографиях, сложно их прочитать, поэтому Антон обратился к сотрудникам музея, к которому прикреплен памятник, с просьбой найти фамилию Демидов на мемориале.  И уже на следующий день получил от них ответ, вежливый, с данью уважения к нашим погибшим предкам. В письме были предоставлены фотографии памятника и фото с четкой надписью Демидов Е.А. И уже на следующий день получил от них ответ, вежливый, с данью уважения к нашим погибшим предкам. В письме были предоставлены фотографии памятника и фото с четкой надписью Демидов Е.А.

Таким образом, семейная легенда, о том что родственник Антона принимал участие в сражении и погиб, была подтверждена.

Цусимское сражение

14–15 (27–28) мая 1905 года у о. Цусима в Корейском проливе, произошло Цусимское морское сражение. Это сражение стало последней решающей битвой Русско-японской войны и одной из самых трагичных страниц в русской военной летописи.

Цусимское сражение стало крупнейшим в эпохе додредноутного броненосного флота и окончательно сломило волю к сопротивлению у военно-политического руководства Российской империи. Цусима нанесла страшный урон русскому флоту, который уже потерял 1-ю Тихоокеанскую эскадру в Порт-Артуре. Теперь погибли основные силы Балтийского флота. Только огромными усилиями Российская империя смогла восстановить боеспособность флота к Первой мировой войне. Цусимская катастрофа нанесла огромный урон престижу Российской империи. Петербург поддался общественному и политическому давлению и пошёл на мир с Токио.

Выход в море объединенного японского флота утром 27 мая 1905 года

Предыстория. Конфликт на Дальнем Востоке

8 февраля 1904 года эскадренные миноносцы Императорского флота Японии внезапно атаковали российский Тихоокеанский флот, стоявший на якоре в Порт-Артуре; в результате атаки были повреждены три корабля – два линкора и крейсер. Так началась русско-японская война. Первой целью Японии было обеспечить безопасность своих коммуникаций и поставок на материковую часть Азии, что позволило бы ей вести сухопутную войну в Маньчжурии. Для достижения этой цели необходимо было нейтрализовать российский военно-морской флот на Дальнем Востоке. Поначалу российские военно-морские силы бездействовали и не вступали в бой с японцами, которые беспрепятственно высадились в Корее. Русские воспрянули духом с прибытием адмирала Степана Макарова и смогли добиться определенных успехов в борьбе с японцами, но 13 апреля флагман Макарова, линкор «Петропавловск», подорвался на мине и затонул; Макаров был среди погибших. Его преемникам не удалось бросить вызов японскому флоту, и оставшиеся шесть российских линкоров и пять броненосных крейсеров были фактически заперты в своей базе в Порт-Артуре.

К маю японские войска высадились на Ляодунском полуострове и в августе начали осаду военно-морской базы. 9 августа адмиралу Вильгельму Витгефту, командующему 1-й Тихоокеанской эскадрой, было приказано вывести свой флот в Владивосток, соединиться с дислоцированной там эскадрой, а затем вступить в бой с японским императорским флотом (IJN) в решающем сражении. Обе эскадры российского Тихоокеанского флота в конечном итоге были рассеяны во время битвы в Желтом море, где 10 августа адмирал Витгефт был убит залпом с японского линкора Асахи и битвы при Ульсане 14 августа 1904 года. То, что осталось от российского Тихоокеанского флота, в конечном итоге было потоплено в Порт-Артуре в декабре 1904 года.

Цусимское сражение, также известное в Японии как сражение в Японском море.

В сражении участвовали Объединенный флот Японии под командованием адмирала Того Хэйхатиро и Вторая Тихоокеанская эскадра России под командованием адмирала Зиновия Рожественского, которая находилась в пути более семи месяцев и прошла 18 000 морских миль (33 000 км) от Балтийского моря. Русские надеялись достичь Владивостока и установить военно-морской контроль на Дальнем Востоке, чтобы поддержать русскую императорскую армию в Маньчжурии. Российский флот имел большое преимущество в количестве линкоров, но в целом был более старым и медлительным, чем японский флот. В сражении участвовали Объединенный флот Японии под командованием адмирала Того Хэйхатиро и Вторая Тихоокеанская эскадра России под командованием адмирала Зиновия Рожественского, которая находилась в пути более семи месяцев и прошла 18 000 морских миль (33 000 км) от Балтийского моря. Русские надеялись достичь Владивостока и установить военно-морской контроль на Дальнем Востоке, чтобы поддержать русскую императорскую армию в Маньчжурии. Российский флот имел большое преимущество в количестве линкоров, но в целом был более старым и медлительным, чем японский флот.

Беспроводной телеграф (радио) был изобретен во второй половине 1890-х годов, и к началу века почти все крупные военно-морские силы стали использовать эту усовершенствованную технологию связи. Цусимское сражение было «первым крупным морским сражением, в котором радио сыграло хоть какую-то роль». Хотя у обеих сторон на ранних этапах был беспроводной телеграф, русские использовали немецкие аппараты, настроенные и обслуживаемые немецкими техниками на полпути к путешествию, в то время как у японцев было преимущество использования собственного оборудования, обслуживаемого и эксплуатируемого специалистами их собственного военно-морского флота, прошедшими подготовку в школе Йокосука.

Соединенное Королевство помогало Японии производством орудий и строительством линкоров для IJN. Будучи союзником в англо-японском альянсе, Великобритания также помогала Японии в разведке, финансах, технологиях, обучении и других аспектах войны против России. В то время Британия владела и контролировала больше портовых сооружений по всему миру – в частности, верфи и угольных станций, – чем Россия и ее союзники (Франция, и в некоторой степени, Германия) вместе взятые. Соединенное Королевство помогало Японии производством орудий и строительством линкоров для IJN. Будучи союзником в англо-японском альянсе, Великобритания также помогала Японии в разведке, финансах, технологиях, обучении и других аспектах войны против России. В то время Британия владела и контролировала больше портовых сооружений по всему миру – в частности, верфи и угольных станций, – чем Россия и ее союзники (Франция, и в некоторой степени, Германия) вместе взятые.

14(27) мая российская эскадра вошла в Цусимский пролив (Восточный проход). В 7 ч с российских кораблей был замечен японский крейсер, а в 9 ч 40 мин – отряд японских крейсеров.

Рождественский Зиновий Петрович перестроил эскадру в боевой порядок. При этом противник сосредоточил всю силу своего огня на флагманском корабле – эскадренном броненосце «Князь Суворов» и следовавшем за ним эскадренном броненосце «Ослябя». Используя подавляющее огневое превосходство, японцы уже в 14 ч 25 мин вывели из строя броненосец «Князь Суворов», а через 15 мин потопили броненосец «Ослябя». Рожественский был ранен, централизованное управление эскадрой потеряно. Только около 19 ч в командование ею вступил контр-адмирал Н. И. Небогатов (командующий 1-го отряда 3-й Тихоокеанской эскадры). В дневном бою погибли 4 эскадренных броненосца («Князь Суворов», «Ослябя», «Император Александр III», «Бородино») и вспомогательный крейсер «Урал», многие российские корабли получили значительные повреждения. Рождественский Зиновий Петрович перестроил эскадру в боевой порядок. При этом противник сосредоточил всю силу своего огня на флагманском корабле – эскадренном броненосце «Князь Суворов» и следовавшем за ним эскадренном броненосце «Ослябя». Используя подавляющее огневое превосходство, японцы уже в 14 ч 25 мин вывели из строя броненосец «Князь Суворов», а через 15 мин потопили броненосец «Ослябя». Рожественский был ранен, централизованное управление эскадрой потеряно. Только около 19 ч в командование ею вступил контр-адмирал Н. И. Небогатов (командующий 1-го отряда 3-й Тихоокеанской эскадры). В дневном бою погибли 4 эскадренных броненосца («Князь Суворов», «Ослябя», «Император Александр III», «Бородино») и вспомогательный крейсер «Урал», многие российские корабли получили значительные повреждения.

В Цусимском сражении российский флот потерпел сокрушительное поражение. В сражении погибли 5045 российских моряков и свыше 800 были ранены.

Некоторым кораблям удалось уйти в нейтральные порты, где они были интернированы. Крейсер «Изумруд» утром 15(28) мая смог вырваться из окружения и направился во Владивосток, но на подходе к этому порту наскочил ночью на мель в бухте Святого Владимира (ныне залив Владимира) и был взорван экипажем. Из всей эскадры во Владивосток прорвались только крейсер (фактически яхта) «Алмаз» и эскадренные миноносцы «Бравый» и «Грозный».

Разгром российской эскадры в Цусимском сражении оказал решающее влияние на исход войны. Поражение стало следствием технического превосходства японского флота. Сражение выявило недостаточную живучесть российских эскадренных броненосцев и слабость их артиллерийского вооружения. Оно также показало возрастание роли торпедного оружия при ведении боевых действий на море. В то же время в ходе Цусимского сражения проявились героизм и мужество российских моряков.

Потеря почти всех крупных боевых кораблей Балтийского флота вынудила Россию пойти на мирные переговоры, и в сентябре 1905 года был подписан Портсмутский мирный договор. В Японии это сражение было воспринято как одна из величайших морских побед в истории Японии, а адмирал Того был провозглашен национальным героем. Его флагманский корабль «Микаса» был сохранен как музейный экспонат в гавани Йокосука.

"Ослябя"

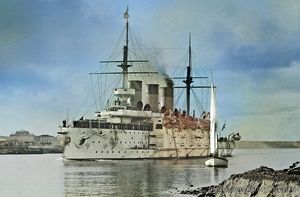

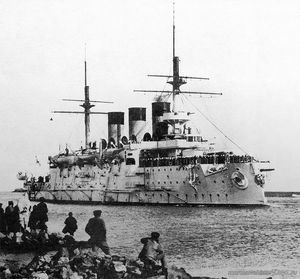

«Ослябя» — второй броненосец типа «Пересвет», открывший список жертв Цусимского сражения. «Ослябя» — второй броненосец типа «Пересвет», открывший список жертв Цусимского сражения.

Ослябя", названный в честь Родиона Ослябя, монаха 14 века из Троице-Сергиевой лавры и героя Куликовской битвы 1380 года, был заложен 21 ноября 1895 года на Новой Адмиралтейской верфи в Санкт-Петербурге и спущен на воду 8 ноября 1898 года.

"Ослябя" имел общую длину 434 фута 5 дюймов (132,4 м), ширину 71 фут 6 дюймов (21,79 м) и осадку 26 футов 3 дюйма (8,0 м). Рассчитанный на водоизмещение 12 674 длинных тонн (12 877 тонн), он имел избыточный вес почти в 2000 длинных тонн (2000 т) и водоизмещал 14 408 длинных тонн (14 639 т) при постройке. Его экипаж состоял из 27 офицеров и 744 рядовых. Корабль приводился в движение тремя вертикальными паровыми машинами тройного расширения, использующими пар, вырабатываемый 30 Тарельчатыми котлами.

При входе в Цусимский пролив эскадренный броненосец «Ослябя» был головным кораблем 2-го броненосного отряда (стариков), на нем развевался флаг контр-адмирала Фёлькерзама, умершего за несколько дней до боя, но об этом на эскадре знал только один адмирал Рожественский, извещенный особым условным семафором, флаг Фёлькерзама не был спущен и его гроб стоял в батарейной палубе «Осляби».

В разгоревшемся 14 (27) мая 1905 года Цусимском сражении «Ослябя» наряду с флагманским «Суворовым», открывшим огонь в 13.49, стал главной мишенью для японских артиллеристов.

Почти сразу снаряды начали наносить повреждения, выведя из строя дальномер, ранив артиллериста и оборвав кабели, соединяющие орудия с системой управления огнем Гейслера. Другие попадания снесли грот-мачту и вывели из строя носовую орудийную башню, а также три шестидюймовых орудия левого борта.

Осколки от одного из многочисленных попаданий попали в его боевую рубку, убив квартирмейстера и ранив большинство находившихся внутри матросов. Это привело к отклонению корабля от линии на правый борт.

«Ослябя» вышел из строя и остановился. Крен корабля все увеличивался и когда он дошел до такой величины, что стволы башенных орудий, поднятые до предела, смотрели ниже горизонта и стрелять было невозможно, было приказано прислуге орудийных башен выходить на палубу.

Крен корабля был очень велик, по его правому борту спускались люди с койками, спасательными нагрудниками или просто без ничего и бросались в море, где уже плавало большое количество людей.

Около 14.40 «Ослябя» лёг на борт и спустя несколько минут затонул. С броненосцем погибло 23 офицера, 9 кондукторов и 472 нижних чина.

Русский линкор «Ослябя», первый военный корабль, потопленный в сражении.

Источники информации

https://topwar.ru/75716-cusimskaya-tragediya.html?ysclid=m02mlvhpt3386279194

http://tsushima.su

https://bigenc.ru/c/tsusimskoe-srazhenie-1905-741bbe

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.d7d6d651-66c4c4f5-102fc538-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Tsushima

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.d7d6d651-66c4c4f5-102fc538-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Russian_battleship_Oslyabya

https://dzen.ru/a/YB2kptlqGlC4Oo4e?ysclid=m02owuyrey26272435

https://ru.wikipedia.org/wiki/Цусимское_сражение

|